検索性が劇的に向上!フォルダ階層とファイル名の付け方を徹底解説

紙文書の中から目的の情報を見つけるのに、時間がかかりすぎると感じたことはありませんか?

紙文書にはキーワード検索のような便利な機能がないため、欲しい情報や必要な書類を探し出すためには手間も時間もかかってしまいます。情報検索の遅れは日々の業務効率を下げてしまうだけでなく、意思決定のスピードにも影響を与え、企業の競争力を損なう危険性もあります。では、どうすればこの問題を解決し、効率よく情報を活用できるのでしょうか?

この記事では、紙文書の課題を解消し、検索性を劇的に向上させる電子化のポイントを詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.検索性を向上させるための電子化のポイント

- 1.1.OCRの活用

- 1.2.メタデータの活用

- 1.3.フォルダ階層とファイル名付与

- 2.フォルダ階層の設計

- 3.ファイル名の付与ルール

- 3.1.ファイル名の基本構造

- 3.2.命名規則の策定ポイント

- 4.まとめ

検索性を向上させるための電子化のポイント

検索性を向上させるためには、紙文書を電子化し、電子データとして活用できるようにすることが効果的です。ただし、電子化による検索性向上の効果をより強く発揮させるためには、いくつかのポイントをおさえる必要があります。具体的には、以下のようなポイントが挙げられます。

OCRの活用

検索性向上のためにまず押さえておきたいのが、OCR(光学文字認識)技術の活用です。OCRとは、スキャンした書類に記載されている文字をコンピュータで読み取り、テキストファイルとして保存する技術です。この技術を活用し、電子化した書類のデータにテキストデータを付与することで、テキスト検索やキーワード検索が可能となります。これにより、関連キーワードを検索窓に入力するだけで目的の情報までたどり着けるようになり、情報検索が非常に容易になります。

メタデータの活用

メタデータの付与および活用も、情報の検索性向上につながる重要な要素です。メタデータとは、ファイル自体の情報や、その内容に関する情報のことを指します。具体的には、ファイルの作成者、作成日、内容に関連するキーワードなどの情報などが挙げられます。作成した電子データにこれらの情報をもたせておくことで、単にファイル名で探すだけではなく、さまざまな条件での検索が可能になります。

たとえば契約書の場合、メタデータとして顧客名、契約締結日、契約期間などを設定しておくことで、特定の顧客や期間に関する契約書を絞り込んで検索できるようになります。このようにメタデータを適切に付与し、活用することで、より効率的な情報検索が可能になります。

フォルダ階層とファイル名付与

電子化した書類の管理にあたって最も重要な要素となるのが、フォルダ階層の設計とファイル名の付与方法です。電子データの検索性は、この2つの要素によって大きく左右されるといっても過言ではありません。

フォルダ階層は情報の整理とアクセスのしやすさを左右する重要な要素であり、またファイル名も、ファイルの特定に大きな影響をもたらします。例えば、フォルダ階層が深すぎたり、構造が複雑すぎたりする場合、「どのフォルダに保存されているのか分からない」、「目的のファイルにたどり着くまでに時間がかかる」などといった問題がしばしば発生し、情報検索の効率が低下してしまいます。

また、「scan001.pdf」や「契約書_最終版.pdf」といった曖昧なファイル名では内容を特定できず、どれが必要なファイルなのかを即座に判断するのは難しいでしょう。適切なフォルダ構成とファイル名を設定することで、これらの問題を事前に防ぎ、検索性を高めることが可能です。

次に、フォルダ階層とファイル名、それぞれの具体的な設定方法について、より詳細なポイントを解説します。

フォルダ階層の設計

フォルダ階層の設計は、電子データの管理と活用における要であり、検索性の向上をめざすにあたっては必ず押さえておきたい重要なポイントです。ここでは、フォルダ階層を設計する際に策定しておきたい3つのルールについて、具体的にご紹介します。

ルール1:階層構造と深さの設定

まずルールとして策定すべきは、フォルダ階層の構造と深さです。階層の深さは「登録のしやすさ」と「検索のしやすさ」に留意しながら設定し、基本的には3〜5階層程度、多くても8階層以内にとどめるのが適切です。

例としては、「部門別>業務別>年度別>種類別」などといった4階層程度で、シンプルに作成するとよいでしょう。

<作成例>

フォルダ階層は、あまり深く、複雑になりすぎると、その構造自体が情報検索の妨げになってしまいます。「フォルダが細かく分かれすぎていて探しづらい」、「似たような名前のフォルダが多くてどこに何があるのかわからない」などは、よく聞かれる失敗例です。フォルダ階層は、適度な深さを保つことで使用者の混乱を避け、情報へのアクセス性を保つことができます。

ルール2:フォルダ名の命名規則、表記方法の統一

次に、フォルダ名の命名規則についても、必ず共通ルールを策定しておきましょう。フォルダ名に統一性を持たせることで、全体的な構造を把握しやすくすることができます。

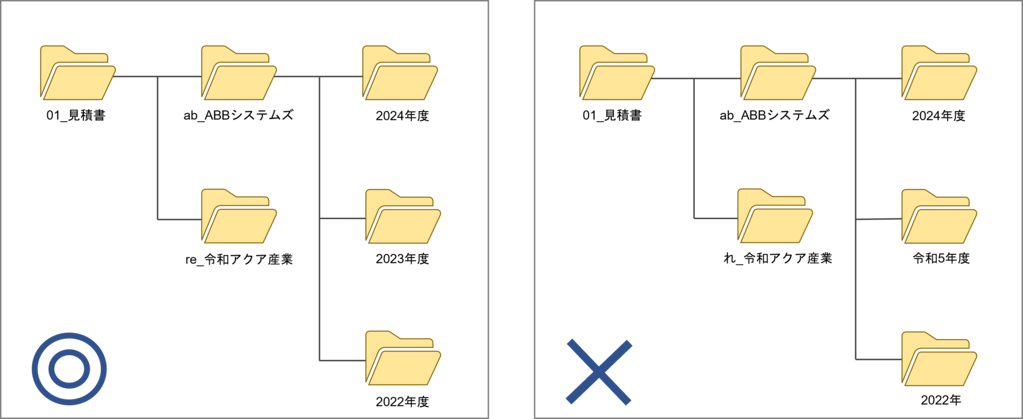

フォルダ名には、重要なキーワードを含めた、簡潔でわかりやすい名称を設定します。この際、「01_見積書」「02_提案書」または「ab_ABBシステムズ」「れ_ 令和アクア産業」などのように、フォルダ名の先頭に連番や英字を付与し、フォルダの並び順をある程度固定しておくことがおすすめです。数字や英字をフォルダ名に使用する場合は、検索漏れの防止のため、大文字と小文字を必ず区別したうえでどちらかに統一しておきましょう。

また、「2024人事募集要項」、「人事募集要項_令和6年度」などのように年度や月日でフォルダ分けを行う場合も、複数の表記が混在しないよう注意を払う必要があります。年度(4月~翌3月)と年(1月~12月)のどちらを基準にフォルダ分けを行うか、表記は西暦か和暦か、西暦の場合は何桁まで記載するか、など、明確なルールを定めて統一しておきましょう。

<よい例> <悪い例>

このように、フォルダ名の命名規則と表記方法を統一することで、フォルダの構造把握が容易になり、検索漏れの防止にもつながります。

ルール3:実務に即した構造

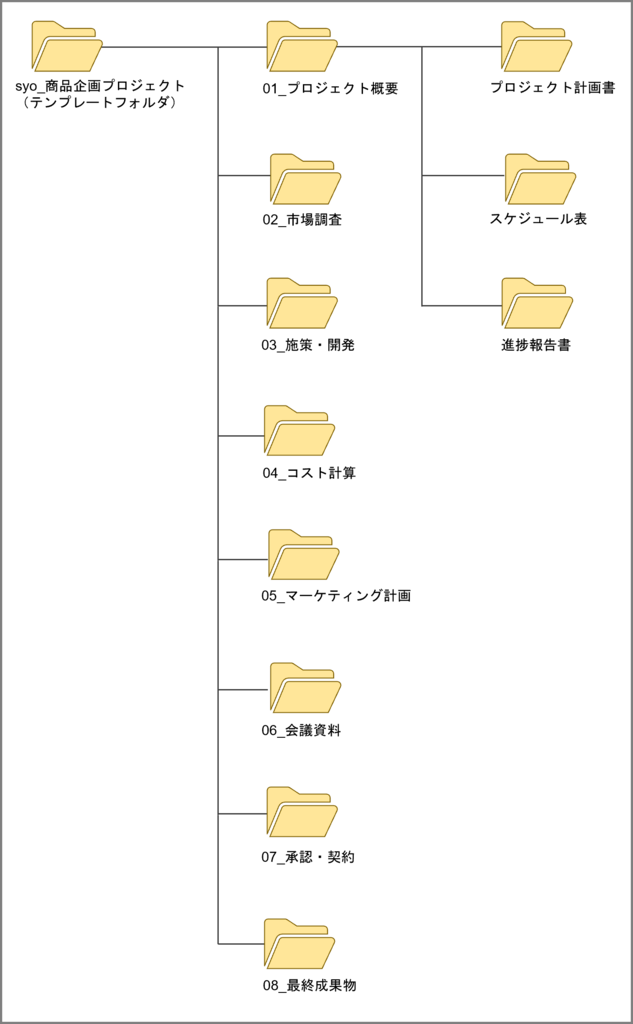

さらに、実務で頻繁に使用するフォルダについては、各業務フローに即したフォルダ構造のルールを確立しておくことも重要です。特に、案件プロジェクトや定例的な業務においては、フォルダ構成のみを整えた空の「テンプレートフォルダ」を作成しておくと便利です。

これにより、業務内容を一目で把握できるだけでなく、新しいプロジェクトや業務が発生した際にもそのままコピーして利用できるため、資料格納にかかる手間を大きく削減できます。さらに、関係者全員が統一されたルールでデータを管理することにより、業務の標準化が促進され、効率的な情報共有が実現します。

例えば「商品企画プロジェクト」の場合、以下のようなテンプレートフォルダを作成しておくのがおすすめです。

<フォルダ作成例(「商品企画プロジェクト」の場合)>

このように、フォルダ構成を統一した「テンプレートフォルダ」を活用することで、業務の可視化や標準化、手間の削減、情報共有の効率化などが期待できます。

★ポイント1:一貫性のあるルールづくり フォルダ階層設計の鍵となるのは、そのデータを使用する全員が理解し、守ることのできるルール作りです。どれだけ厳密にフォルダ階層を作成しようとも、ルールが守られなければ管理や運用に混乱が生じ、検索性の向上はのぞめません。フォルダ階層を設計する際には、使用者全員が理解し、守ることのできる、一貫性のあるルールを策定しましょう。 |

★ポイント2:定期的なデータ整理 フォルダ作成の際、得てして忘れられがちなのが、フォルダ構成やファイル名、保存状況などの定期的な見直しです。ぜひ、定期的に保存状況を確認し、フォルダ階層が深くなりすぎていないか、命名規則は守られているか、フォルダの構成順は正しいか、などをチェックしてみてください。見直しの際には、古くなった情報や不要なファイル、フォルダがないかも併せて確認し、必要に応じてアーカイブ化や削除を行って最新の状態に整えると良いでしょう。定期的な見直しを行い、常に適切なフォルダ構成で維持管理を行うことで、安定して高い検索性を保ち続けることができます。 |

ファイル名の付与ルール

電子データを効率的に管理・活用し高い検索性を実現するためには、フォルダ階層と並んで、ファイル名の付与ルールも重要です。ファイル名を適切に設定することは、情報の検索性やアクセス性の向上だけでなく、管理のしやすさにも大きく寄与します。ここでは、ファイル名の基本的な構造と、命名ルールのポイントについてご紹介します。

ファイル名の基本構造

ファイル名は、そのファイル名を一目見ただけで情報を識別できるように設定する必要があります。具体的には、以下のような項目を組み合わせて命名することがおすすめです。

- 文書種別 :契約書、見積書、報告書など

- 作成日・更新日など :YYYYMMDD形式で統一を推奨

- 書類タイトル :会社名、プロジェクト名など(キーワードとなるもの)

- バージョン番号 :必要性に応じて付与。複数回更新を行う場合は、「v1」「v2」などとする。

- 適切なファイル名例 :20250110_契約書_会社名_v1.pdf

※ いずれかの項目がフォルダ名に含まれている場合、その項目は入力不要

これらの情報を含めることによって、ファイル名を一目見ただけでその内容が理解できるようになります。これらの基本構造をふまえてファイル名の命名規則を策定し、使用者全員へと周知徹底することで、フォルダに保管するファイルの名称を統一することが可能です。

例として、「20250110_契約書_ABBシステムズ_v1.pdf」などと命名すれば、「2025年1月10日に締結した、ABBシステムズ社との契約書のPDFファイル」であることが即座に判別できます。

★ポイント3:項目の並び順 ファイル名は、使用者が一目で必要な情報を得られるように、複数の項目を組み合わせて命名します。この項目の並び順についても、必ずルールを策定しておきましょう。「使用者全員が守れる命名規則」であることが最優先ですが、おすすめは、「検索頻度の高い順」に項目を並べておく方法です。 例えば、「契約書」フォルダに格納する契約書のファイル名を決定する場合、項目の順番は以下のように決定します。 例1:「会社名」で検索することが多い場合 ・ab_ABBシステムズ_v1_20250110 ・re_令和アクア産業_v1_20230401 ・re_令和アクア産業_v2_20250201 例2:「日付」で検索することが多い場合 ・20230401_令和アクア産業_v1 ・20250110_ ABBシステムズ_v1 ・20250201_令和アクア産業_v2 このように登録することで、確認したい情報がより早く目に入るため、検索の効率性が向上します。 なお、キーワードでの検索結果にファイルとフォルダが混在してしまうことを避けるため、フォルダ名に含まれている項目は、ファイル名からは除いておきましょう。 |

命名規則の策定ポイント

先述の通り、ファイル名を設定する際には、一目で中身がわかるように設定することが重要となります。命名規則を策定する際には、以下のポイントを確認しておきましょう。

- 短く、わかりやすいファイル名になっているか

- キーワード、日付、バージョン番号などを含んでいるか

- 先頭に、識別しやすい項目(数字、英字など)が配置されているか

- 日付の表記は統一されているか

- スペースや特殊記号(: /, :, *)など、特殊文字が使用されていないか

ファイル名は、一目で中身がわかるよう設定する必要がありますが、長すぎると画面上での確認が難しくなり、扱いにくくなってしまいます。短く簡潔でありながら内容を確実に表すものになっているか、確認してください。一般的には、「内容を示すキーワード」と「作成日や更新日などの日付情報」、「バージョン番号」の3つを含むよう命名すると、簡潔かつわかりやすいファイル名にすることができます。なお、日付をファイル名に含む場合は、和暦と西暦、西暦の桁数などが混在しないよう注意を払う必要があります。日付の表記は、「YYYYMMDD」形式を採用するのがおすすめです。

また、ファイル名の先頭の文字を数字、あるいは英字で始めると、ファイル名の並び順をある程度固定することができます。スペースや特殊記号(/, :, *)などの特殊文字はシステムエラーの原因となることがあるため、避けましょう。

これらのポイントを考慮し、命名規則を策定することで、効率的なファイル管理を実現できます。

まとめ

検索性を向上させる電子化のやり方として、フォルダ階層の設計やファイル名の付与は欠かせない要素です。また、OCR技術を利用してキーワード検索を可能にしたり、メタデータを付与したりすることで、多様な条件での情報アクセスが実現します。

本記事で紹介した方法を用いてフォルダ階層やフォルダ名を適切に設定することで、検索性が大幅に向上し、業務の効率化が期待できます。ぜひ、皆さんも今すぐフォルダ構造を見直して、検索性を高める取り組みを始めてみてください。

導入事例