どの書類を電子化すべき?|対象を見極めてムダのない電子化を実現【フローチャートで判定】

オフィス内にあふれる書類の整理方法にお悩みではありませんか?

書類があふれるオフィスで「電子化して整理しよう!」と思い立ったものの、「一体どの書類を電子化すればいいのだろう?」と悩む方は少なくありません。かかるコストや時間を考えれば、すべてをやみくもに電子化するというのは現実的ではないでしょう。そこで本記事では、廃棄、移管、電子化を含めた書類整理の考え方の目安を、フローチャートや早見表を活用してわかりやすく解説していきます。

目次[非表示]

- 1.書類の削減方法は4パターン。電子化はあくまで手段の一つ

- 1.1.①電子化せずに廃棄する

- 1.2.②電子化し、電子化後の書類は廃棄する

- 1.3.③電子化せずに倉庫へ移管する

- 1.4.④電子化し、電子化後の書類は倉庫へ移管する

- 2.書類整理の考え方の目安となる2つの視点

- 2.1.1.保存義務があるか

- 2.2.2.閲覧頻度が高いか低いか

- 3.まずはここから!電子化すべきかの整理チャート

- 4.書類別|スペース削減を目的とした電子化の目安となる早見表

- 5.電子化を「する」・「しない」は、「閲覧頻度」と「保存義務」で考える

- 5.1.ケース1: 「よく閲覧し、保存義務がある書類」

- 5.2.ケース2: 「よく閲覧するが、保存義務がない書類」

- 5.3.ケース3: 「あまり閲覧しないが、保存義務がある書類」

- 5.4.ケース4: 「あまり閲覧せず、保存義務もない書類」

- 5.5.ケース5: 「まったく閲覧しないが、保存義務がある書類」

- 5.6.ケース6: 「全く閲覧せず、保存義務もない書類」

- 6.まとめ

書類の削減方法は4パターン。電子化はあくまで手段の一つ

書類の削減活動を始める前に、まずは最終目標を明確にしておきましょう。最終目標がスペースの削減、つまり「物理的なスペースを空けること」である場合、削減活動の第一歩として始めるべき作業は「不必要な書類の廃棄」です。はじめに書類を整理し、本当に必要なものとそうでないものを分類して廃棄することで、削減活動の土台が整い、その後の作業をスムーズに進めることができます。

ただし、書類の削減活動は廃棄のみで終わりではありません。廃棄後に残った書類についても、更なる削減の方向性を検討する必要があります。電子化は、あくまでその中の手段の一つにすぎません。書類の種類や利用頻度、保存目的を考慮した上で、適切な削減方法を選ぶことで、スペースの削減だけでなく、管理や検索の効率も向上させることが可能です。

なお、本記事で解説している「書類」では、公式な文書や業務上の重要な記録である「原本」と、「それに代わる正式な写し」を対象としています。個人的な利用を目的に複製された「コピー」は本記事の対象外となります。

廃棄後に残った書類をさらに整理する方法は、大きく以下の4パターンに分類されます。

①電子化せずに廃棄する

保存義務がなく、今後参照する可能性もほとんどない書類については「不要な書類」にあたるため、廃棄を行います。電子化せずに直接廃棄を行うことで、費用や手間を最低限に抑えつつ保管スペースを大幅に削減することが可能です。ただし、廃棄を判断する前には、その書類が本当に不要であるかどうかを慎重に見極める必要があります。

②電子化し、電子化後の書類は廃棄する

法令または社内規程等により保存が義務付けられていない書類のうち、頻繁に参照する必要があるものについては、「電子化して廃棄」するのが最適です。この方法では、書類を電子化してデータ保存し、原本を廃棄することで、内容を保持しながら保管スペースを削減できます。さらに、電子化された書類は検索や共有が容易となり、業務効率の向上にもつながります。

③電子化せずに倉庫へ移管する

保存義務がある書類や、長期保管が必要な書類については「電子化せずに倉庫へ移管」するのが有効な選択肢となります。参照頻度が低く、手元に置いておく必要がない書類を外部倉庫に移管することで、スペースを確保しながらも必要な情報を安全に保持することができます。

④電子化し、電子化後の書類は倉庫へ移管する

保存義務がある書類のうち、閲覧頻度が高いものについては、「電子化してから倉庫へ移管」することで保管スペースを削減できます。通常業務では電子化したデータを使用することでいつでも容易に内容を確認でき、原本は外部倉庫で保管することで、法的要件を満たしながら安全に保管することができます。

以上のとおり、書類の削減方法は4つのパターンに分類されます。このうち、電子化をともなう対応は「②電子化し、電子化後の書類は廃棄する」、「④電子化し、電子化後の書類は倉庫へ移管する」の2つとなります。

これらの中から最適な手段を選択するためには、どの書類を電子化するべきかを適切に判断することが重要です。

書類整理の考え方の目安となる2つの視点

書類整理を進めるうえでは、電子化の対象となる書類を適切に判断することが欠かせません。そして、その選定を適切に行うためには、考え方の目安を明確にすることが重要です。

電子化の対象を見極める際に基本となる整理の視点として、以下の2つの視点が挙げられます。

1.保存義務があるか

保存義務がある書類のうち、閲覧頻度が高いものについては、「電子化してから倉庫へ移管」することで保管スペースを削減できます。通常業務では電子化したデータを使用することでいつでも容易に内容を確認でき、原本は外部倉庫で保管することで、法的要件を満たしながら安全に保管することができます。

2.閲覧頻度が高いか低いか

書類の閲覧頻度も、電子化の必要性を判断するうえで重要な視点です。

閲覧の頻度が高い書類は移管や廃棄の前に電子化しておくことで、検索性や利便性を向上させながら、スペースも確保することができます。反対に、閲覧頻度の低い書類は電子化を行うメリットが薄いため、直接移管または廃棄を行うことで効率的に整理を進めることができます。

これらの視点を総合的に考えることで、それぞれの書類の削減方法と、電子化すべき書類を見極めることができます。

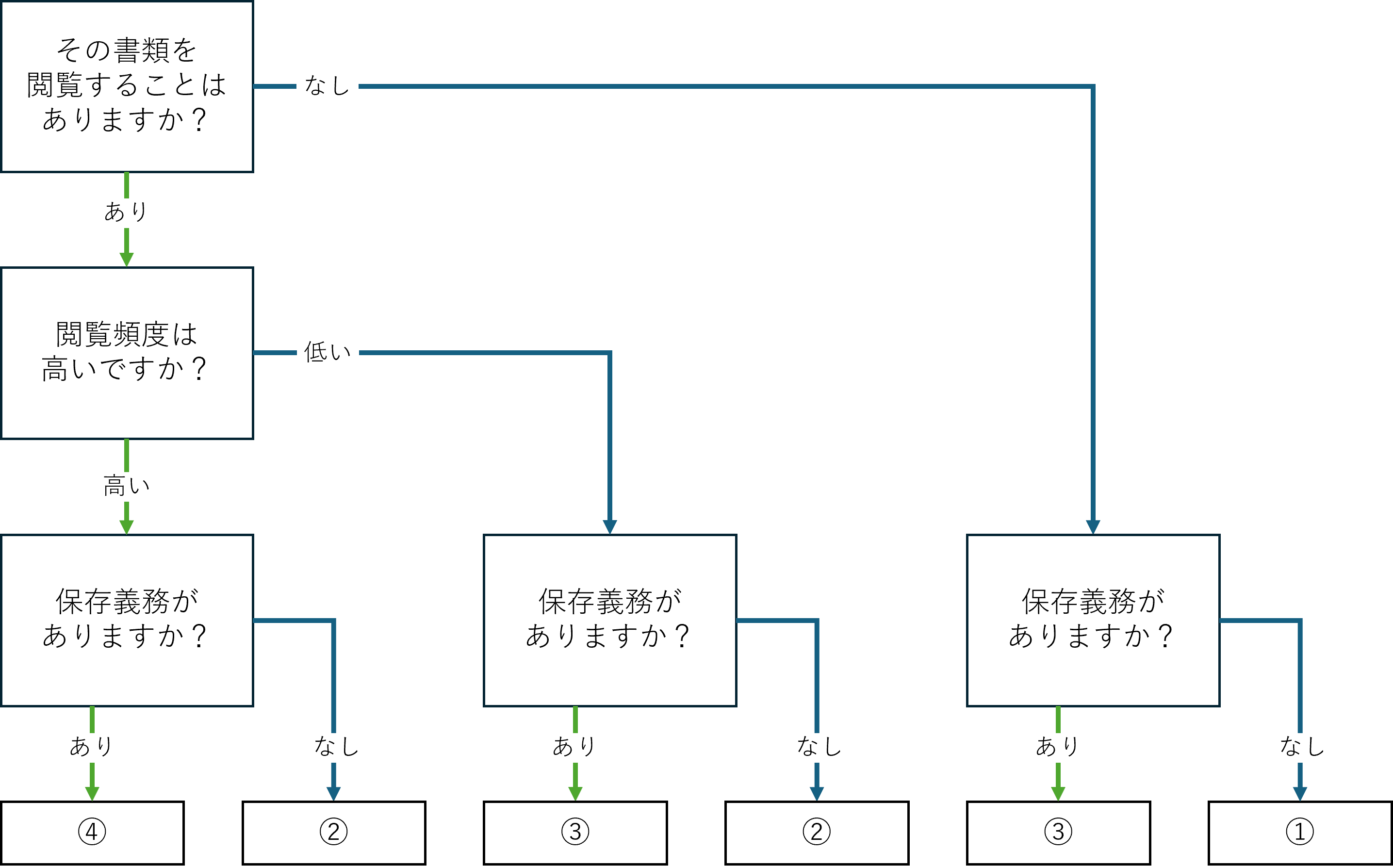

まずはここから!電子化すべきかの整理チャート

書類の削減方法と整理の視点が明確になったら、実際に書類の整理に取り組みましょう。

ここでは、質問に沿って答えることで、書類の最適な削減方法が明確になる整理チャートをご紹介します。自分の書類が4つの削減方法のどこに当てはまるか、直感的に確認することが可能です。

書類の分類に迷ったら、まずはこのチャートでチェックしてみましょう。

①電子化せずに廃棄現在、または今後閲覧する可能性がなく、保存義務もない書類は、書類削減の基本に則り廃棄を行います。 電子化せずに、直接廃棄を行いましょう。 |

②電子化して廃棄業務上で内容を閲覧する機会があり、保存義務のない書類については、電子化してから廃棄を行うのが最適です。電子化したデータを保存・活用し、紙は廃棄することで、効果的に保管スペースを削減できます。 電子化の優先順位付けを行う場合は、より閲覧頻度の高いものから順に電子化を行うとよいでしょう。 |

③電子化せずに倉庫へ移管閲覧頻度が低い、または閲覧する可能性のほとんどない書類のうち、保存義務があるものについては、電子化を行わず、そのまま倉庫へ移管しましょう。 保存義務のある書類は廃棄することができないため、倉庫などの社外に保管場所を移すことでオフィスのスペースを削減します。参照頻度が低い書類であれば、必要なときに倉庫から書類を取り寄せて確認する方法でことが足りるため、電子化を行う必要性はあまりありません。 |

④ 電子化して倉庫へ移管閲覧頻度が高く、かつ保存義務がある書類は、電子化してから原本を倉庫へ移管することで保管スペースを削減することができます。 閲覧頻度の低いものとは異なり、業務上で頻繁に閲覧する書類の場合は、倉庫から都度原本を取り寄せるやり方では手間もコストもかかり、利便性が損なわれてしまいます。移管前に電子化を行うことで、電子化したデータをいつでも、どこからでも閲覧可能になるため、業務に支障をきたすことなく、スペースの削減が実現します。 |

書類別|スペース削減を目的とした電子化の目安となる早見表

続いて、先ほどチャートでご紹介した電子化の考え方の目安について、早見表形式で改めてご紹介します。

閲覧の有無 | 閲覧頻度 | 保存義務 | 書類の対応 | 電子化の優先度 |

|---|---|---|---|---|

あり | 高い | あり | ④ 電子化して倉庫へ移管 | 高 |

あり | 高い | なし | ② 電子化して廃棄 | 高 |

あり | 低い | あり | ③ 電子化せずに倉庫へ移管 | ― |

あり | 低い | なし | ② 電子化して廃棄 | 低 |

なし | ― | あり | ③ 電子化せずに倉庫へ移管 | ― |

なし | ― | なし | ① 電子化せずに廃棄 | ― |

この早見表では、書類の属性、閲覧頻度、保存義務に基づく推奨対応をひと目で確認することが可能です。複数の書類を効率的に見直したいときにぜひご活用ください。

電子化を「する」・「しない」は、「閲覧頻度」と「保存義務」で考える

書類を整理する中で、「電子化するべきか、必要ないか」と判断に迷うことは少なくありません。ここでは、「閲覧頻度」と「保存義務」の組み合わせによる代表的な例をご紹介します。

判断に迷ったときは、「その書類は、どの程度の頻度で閲覧されているか?」と「法令または組織内規程などにより、保存が義務付けられているか?」の2つを視点で判断すると、比較的スムーズに進めることができます。

ケース1: 「よく閲覧し、保存義務がある書類」

→ 電子化して外部倉庫へ

閲覧頻度が高く、保存義務のある書類は、電子化したうえで外部倉庫に移管するのが効果的です。

電子化の大きなメリットのひとつに、業務の効率化があげられます。電子化後に外部倉庫へ移管することで、業務効率を向上させつつ、法令や社内規程に定められた期間、安全に書類を管理することができます。

ケース2: 「よく閲覧するが、保存義務がない書類」

→ 電子化して廃棄

原本に保存義務はないものの、閲覧頻度が高い書類は、「②電子化して廃棄」の対応が適しています。

紙のままでは扱いにくい情報は、電子化することで検索性が向上するなど活用しやすくなります。その後、不要な紙媒体を廃棄することで、スペースを効率的に活用する環境を整えられます。

ケース3: 「あまり閲覧しないが、保存義務がある書類」

→ 電子化せず外部倉庫へ

閲覧頻度は低いものの、保存義務のある書類は、「③電子化せずに外部倉庫へ移管」の対応が適切です。外部倉庫で書類を管理することで、オフィスの物理的スペースを確保できます。閲覧頻度が高くない書類は、必要になった際に都度倉庫から取り寄せる方法でも問題ない場合が多いため、電子化の実施は基本的に不要です。

ただし、「普段は閲覧しないが、必要になったときにはすぐに見たい」書類である場合、都度倉庫から取り寄せる方法では時間がかかってしまい、業務に支障をきたすおそれがあります。このようなケースでは、閲覧頻度にかかわらず電子化を行い、閲覧性を確保した上で倉庫保管とする対応が良いでしょう。

ケース4: 「あまり閲覧せず、保存義務もない書類」

→ 電子化して廃棄

保存義務がなく閲覧頻度も高くはないものの、今後必要になるかもしれないという不安が残る書類は、「②電子化して廃棄」の対応が適しています。閲覧頻度の高い書類と比べれば優先度は下がりますが、電子化してから廃棄することで、情報を最低限確保しながらスペースを削減することが可能です。

ケース5: 「まったく閲覧しないが、保存義務がある書類」

→ 電子化せず外部倉庫へ

業務上閲覧する機会はなくても、法令や社内規程により保存が定められている書類は廃棄することができません。

この場合、電子化のコストをかけず、原本をそのまま外部倉庫へ移管するのが合理的です。外部倉庫で保管することで、オフィスのスペースを削減しつつ、保存期間中も原本を適切に保存できます。

ケース6: 「全く閲覧せず、保存義務もない書類」

→ 電子化せずそのまま廃棄

原本ではなく、見返すこともないと判断できる書類については、「①電子化せずに廃棄」とするのが合理的です。

情報価値が低いと判断される書類は、スペースを無駄に圧迫する要因となるだけでなく、電子化を行ったとしても今後の活用が見込めない場合がほとんどです。そのまま廃棄することで、コストを抑えつつ、保管スペースを効果的に削減することが可能です。

ただし、前任者からの引き継ぎ資料や、内容が不明なまま残っている書類など、閲覧の要否や価値の判断ができないものについては、安易に廃棄せず、一時的に保留する運用が適切です。書類の内容や必要性が明らかになった時点で、改めて電子化を行うか、廃棄するかの判断を行いましょう。

このように、書類整理に迷った場合は、「閲覧頻度」と「保存義務」を目安に検討することで、効率的かつ的確な対応を実現できます。

POINT:電子化が不要なケースについて以下のようなケースでは、電子化は不要となります。 ① すでに電子データが存在する書類 すでに電子データが存在する書類については、改めて電子化を行う必要はありません。たとえば、もともと電子で作成されたファイルや、電子化したPDFファイルが存在している場合は、それをもって「電子化済み」と見なされます。 保存義務の有無を確認し、組織内のルールに沿って適切に保存、または廃棄しましょう。 ② 「個人文書」にあたる書類 電子化の対象となる書類は、業務の公式記録として管理が必要な「組織文書」に限定されます。個人が業務遂行を目的として作成・保持している「個人文書」は、原則として電子化の必要はありません。 ただし、個人の作成した文書であっても、保存義務や保管責任がある場合は、「個人文書」ではなく「組織文書」として取り扱います。 |

POINT:「とりあえず取っておこう」には要注意!「原本が必要かわからないからとりあえず取っておこう」と保管してしまうと、スペースを占有し続けてしまいます。原本を一時的に保管する場合でも、保管期限は必ず設け、定期的に廃棄の可否を検討することが重要です。 |

まとめ

スペースセービングに向けて書類を整理する際には、まず「どの書類をどの視点で分類し、電子化するか」を考えておくことが、取り組みを進めるうえでの大切なポイントになります。

今回紹介したフローチャートや早見表を活用しながら、書類整理にチャレンジしてみてください。書類を適切に分類し、電子化することで、電子化のメリットを最大限活用でき、オフィススペースをより最適化することのできる環境が整います。

電子化の対象を正しく見極め、効率的に書類整理を進めましょう。